Oum Kalthoum is a Actor Egyptienne born on 18 december 1898

Oum Kalthoum, également orthographié Oum Kalsoum ou 'Om-e Kalsūm en dialecte égyptien, surnommée également «Souma», (arabe : أم كلثوم), de son nom complet Umm Kulthūm Ibrāhīm al-Sayyid al-Biltāgī, est une chanteuse, musicienne et actrice égyptienne, née à Ṭamāy al-Zahāyira (Gouvernorat de Daqahliyya, District de Simballāwayn, Égypte) le 18 décembre 1898, et morte le 3 février 1975 au Caire. Surnommée l'« Astre d'Orient ».

Elle est considérée, plus de quarante ans après sa mort, comme la plus grande chanteuse du monde arabe.

Oum Kalthoum nait entre 1898 et 1902 à Tmaïe El Zahayira en Égypte, dans une famille pauvre de trois enfants. Sa sœur aînée Sayyida est alors âgée de dix ans et son frère Khalid d'un an. Sa mère, Fatma al-Malījī, est femme au foyer et son père, al-Shaykh Ibrāhīim al-Sayyid al-Baltājī, est imam. Afin d'augmenter les revenus de la famille, il interprète régulièrement des chants religieux (anāshīd) lors de mariages ou de diverses cérémonies dans son village et aux alentours. La famille vit dans la petite ville d'al-Sinbillawayn, dans le delta du Nil.

C'est en écoutant son père enseigner le chant à son frère aîné qu'Oum Kalthoum apprit à chanter et retint ces chants savants par cœur. Lorsque son père se rendit compte de la puissance de sa voix, il lui demanda de se joindre aux leçons. Très jeune, la petite fille montra des talents de chanteuse exceptionnels, au point qu'à dix ans, son père la fit entrer — déguisée en garçon — dans la petite troupe de cheikhs (au sens de chanteurs du répertoire religieux musulman) qu'il dirigeait pour y chanter durant les Mawlid (anniversaire du Prophète et des saints locaux) et d'autres fêtes religieuses. À seize ans, elle fut remarquée par un chanteur alors très célèbre, Cheikh Abou El Ala Mohamed, qui la forma et attira son attention sur la nécessité de comprendre les textes. Elle fut également entendue par le compositeur et interprète Zakaria Ahmed, qui, comme Abū l-‘Ilā, incita la famille à s’installer au Caire. Elle finit par répondre à l'invitation et commença à se produire — toujours habillée en garçon — dans de petits théâtres, fuyant soigneusement toute mondanité.

Carrière

Plusieurs autres rencontres jalonnent sa carrière et orientent le cours de sa vie : outre les intellectuels et les notabilités locales, telle la famille ‘Abd al-Razzāq, celle d'Ahmed Rami tout d'abord, un poète qui lui écrira plus d'une centaine de chansons, formera son goût en poésie arabe classique, et l'initiera à la littérature française, qu'il avait étudiée à la Sorbonne. Celle du luthiste virtuose et compositeur Mohamed El Qasabji qui deviendra le luthiste de son orchestre jusqu’à sa mort. En 1932, sa notoriété est telle qu'elle entame sa première tournée orientale : dans le Levant et en Irak. Cette célébrité lui permet également, en 1948, de rencontrer Nasser, qui demeurera son admirateur après son accession au pouvoir. Il illustre l'amour de l'Égypte pour la chanteuse, amour réciproque puisque Oum Kalsoum donnera de nombreuses preuves de son patriotisme.

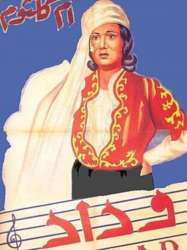

Parallèlement à sa carrière de chanteuse, elle s'essaie au cinéma (Weddad, 1936 ; Le chant de l'espoir, 1937 ; Dananir, 1940 ; Aïda, 1942 ; Sallama, 1945 et Fatma, 1947) mais délaisse assez vite le septième art, ses yeux atteints de glaucome ne supportant l’éclairage des plateaux. En 1953, elle épouse son médecin, Hassen El Hafnaoui, tout en incluant une clause lui permettant de prendre l’initiative du divorce le cas échéant.

Sa carrière musicale s'étendant du milieu des années vingt au début des années soixante-dix illustre la modernisation de la musique arabe dont elle est certainement la représentante la plus importante du XXe siècle. Ayant débuté dans le registre savant moyen-oriental avec des compositions de Zakaria Ahmed, ou du Cheikh Abou El Ala Mohamed, son style a évolué au fur et à mesure des transformations, modernisations (voire acculturation) du discours musical égyptien entre les années 1940 et le début des années 1970. Son ensemble musical (takht) des années 30 s’étoffe et se transforme graduellement en orchestre oriental, multipliant les cordes frottées, et introduisant graduellement des percussions empruntées à la musique populaire (ṭabla, darbuka) et des instruments tirés de traditions exogènes (à partir des années 1960 : guitare, piano, accordéon, saxophone, orgue). La transformation du discours mélodique est d’abord discrète avec les créations du compositeur Riyāḍ al-Sunbāṭī, qui monopolise presque la chanteuse entre 1954 et le tournant des années 1960, puis, Baligh Hamdi, Mohammed Al-Mougui, ou Mohammed Abdel Wahab, artisans majeurs de ce processus. Cette modernisation opérée autour de la personnalité d'Oum Kalthoum a donné naissance à un genre musical arabe nouveau qui a par la suite été largement imité : la chanson longue (ou fleuve) en plusieurs parties, dont la structure s'inspire en partie de la Waslah classique arabe (suite de chants savants) mais également des opéras ou poèmes symphoniques occidentaux. Dans de nombreux concerts, ces œuvres offraient de larges plages d'improvisations bouleversantes qui ont largement participé à fonder le mythe Oum Kalthoum. Certains musicologues considèrent ces œuvres comme une nouvelle étape dans l'histoire de la musique savante arabe; d'autres les opposant à l'héritage khédival, les considèrent plutôt comme appartenant à un genre hybride, intermédiaire entre le registre savant et la variété populaire les qualifiant ainsi de "genre classicisant".

Concernant ses textes, alors que la poésie traditionnelle regorgeait de « gazelles » et de « regards de flèches », Um Kalthum a inventé, en collaboration avec ses auteurs attitrés (Ahmad Rami, Ahmad Shafiq Kamel et Bayram al-Tunssi principalement), une nouvelle rhétorique révolutionnant l’expression de l’amour dans la littérature arabophone populaire : les longues plaintes classiques ont peu à peu cédé la place à ce qu’on a appelé des « monologues » – œuvres à l’intérieur desquelles l’instance amoureuse explore les nuances de la perception de ses propres sentiments, exprime ses doutes et ses états d’âmes contradictoires. Il n’y a plus du tout un homme et une femme, mais un « être » et « son amour », invoqué par l’éternel vocatif habibi, dont la voyelle intérieure prête le flanc aux multiples modulations permettant d’exprimer les nuances des sentiments éprouvés. Sans compter le fameux ya (équivalent du Ô français) qui le précède habituellement, et qui permet à la chanteuse d’explorer les nuances de son ethos.

L’être aimé est désigné par des substantifs qui peuvent être considérés comme neutres du point de vue du sexe : ruhak, hawak, bo3dak, ’orbak, ’albak, redak (ton esprit, ta passion, ton éloignement, ta proximité, ton coeur, ta satisfaction). Plus de références physiques bornant l’identification, mais de pures abstractions sentimentales, de purs blocs de désir qui peuvent être investis et accaparés par toutes et tous. Des situations, des épreuves, des réflexions appropriées à tout ce qui compose un monde, offertes à tous ceux et toutes celles qui veulent s’en saisir.

L’être social Um Kalthum était une femme subversive, assumant parfaitement son rôle dominant dans la scène musicale arabe : véritable patronne de l’orchestre et chef de l’entreprise artistique et culturelle qu’elle menait, véritable leader de cette équipe d’hommes qui ont travaillé pour elle, elle assumait aussi le fait de dire des sentiments amoureux et d’exprimer des opinions politiques devant des millions d’auditeurs fascinés, hurlant, dénonçant et criant ses révoltes, chuchotant ou susurrant ses doutes et ses secrets le plus intimes. Le caractère subversif d’Oum Kalthum réside aussi dans le fait qu’elle a représenté poétiquement, avec sa voix mais aussi son corps sur scène, les aspirations d’hommes et de femmes dans le cadre d’un imaginaire transgenre.

Principalement et largement consacrée au thème de l'amour, son œuvre a également abordé à la marge d'autres thématiques comme la religion ou la politique. Le genre patriotique en effet, à l'époque des décolonisations principalement et du nationalisme arabe, s'est essentiellement illustré dans des chants dénonçant l'oppression coloniale et glorifiant les peuples arabes.

Multipliant les concerts internationaux, elle effectue sa première prestation dans un pays occidental en France à l'Olympia pour deux prestations devenues mythiques les 13 et 15 novembre 1967. Elle exige de Bruno Coquatrix d'être l'artiste la mieux payée à jouer à l'Olympia, mais fera don de son cachet au gouvernement égyptien. Revendiquant ses propres origines paysannes, la chanteuse a toujours vécu sans ostentation, souhaitant rester proche de la majorité de ses compatriotes.

Mort et funérailles

À partir de 1967, Oum Kalthoum souffre de néphrite aiguë. En janvier 1973, elle donne son dernier concert au cinéma Qasr al Nil et les examens qu'elle subit à Londres révèlent qu'elle est inopérable. Aux États-Unis, où son mari la conduit, elle bénéficie un temps des avancées pharmaceutiques, mais en 1975, rentrée au pays, une crise très importante la contraint à l'hospitalisation. La population de son petit village natal du Delta psalmodie toute la journée le Coran. Oum Kalthoum meurt le 3 février 1975 à l'aube.

Ses funérailles se déroulent à la mosquée Omar Makram du Caire.

Source : Wikidata

Oum Kalthoum

Birth name Fatima Ibrahim al-Sayyid al-Beltagui

Nationality Egypte

Birth 18 december 1898

Death 3 february 1975 (at 76 years) at Cairo (Egypte)

Nationality Egypte

Birth 18 december 1898

Death 3 february 1975 (at 76 years) at Cairo (Egypte)

Elle est considérée, plus de quarante ans après sa mort, comme la plus grande chanteuse du monde arabe.

Biography

JeunesseOum Kalthoum nait entre 1898 et 1902 à Tmaïe El Zahayira en Égypte, dans une famille pauvre de trois enfants. Sa sœur aînée Sayyida est alors âgée de dix ans et son frère Khalid d'un an. Sa mère, Fatma al-Malījī, est femme au foyer et son père, al-Shaykh Ibrāhīim al-Sayyid al-Baltājī, est imam. Afin d'augmenter les revenus de la famille, il interprète régulièrement des chants religieux (anāshīd) lors de mariages ou de diverses cérémonies dans son village et aux alentours. La famille vit dans la petite ville d'al-Sinbillawayn, dans le delta du Nil.

C'est en écoutant son père enseigner le chant à son frère aîné qu'Oum Kalthoum apprit à chanter et retint ces chants savants par cœur. Lorsque son père se rendit compte de la puissance de sa voix, il lui demanda de se joindre aux leçons. Très jeune, la petite fille montra des talents de chanteuse exceptionnels, au point qu'à dix ans, son père la fit entrer — déguisée en garçon — dans la petite troupe de cheikhs (au sens de chanteurs du répertoire religieux musulman) qu'il dirigeait pour y chanter durant les Mawlid (anniversaire du Prophète et des saints locaux) et d'autres fêtes religieuses. À seize ans, elle fut remarquée par un chanteur alors très célèbre, Cheikh Abou El Ala Mohamed, qui la forma et attira son attention sur la nécessité de comprendre les textes. Elle fut également entendue par le compositeur et interprète Zakaria Ahmed, qui, comme Abū l-‘Ilā, incita la famille à s’installer au Caire. Elle finit par répondre à l'invitation et commença à se produire — toujours habillée en garçon — dans de petits théâtres, fuyant soigneusement toute mondanité.

Carrière

Plusieurs autres rencontres jalonnent sa carrière et orientent le cours de sa vie : outre les intellectuels et les notabilités locales, telle la famille ‘Abd al-Razzāq, celle d'Ahmed Rami tout d'abord, un poète qui lui écrira plus d'une centaine de chansons, formera son goût en poésie arabe classique, et l'initiera à la littérature française, qu'il avait étudiée à la Sorbonne. Celle du luthiste virtuose et compositeur Mohamed El Qasabji qui deviendra le luthiste de son orchestre jusqu’à sa mort. En 1932, sa notoriété est telle qu'elle entame sa première tournée orientale : dans le Levant et en Irak. Cette célébrité lui permet également, en 1948, de rencontrer Nasser, qui demeurera son admirateur après son accession au pouvoir. Il illustre l'amour de l'Égypte pour la chanteuse, amour réciproque puisque Oum Kalsoum donnera de nombreuses preuves de son patriotisme.

Parallèlement à sa carrière de chanteuse, elle s'essaie au cinéma (Weddad, 1936 ; Le chant de l'espoir, 1937 ; Dananir, 1940 ; Aïda, 1942 ; Sallama, 1945 et Fatma, 1947) mais délaisse assez vite le septième art, ses yeux atteints de glaucome ne supportant l’éclairage des plateaux. En 1953, elle épouse son médecin, Hassen El Hafnaoui, tout en incluant une clause lui permettant de prendre l’initiative du divorce le cas échéant.

Sa carrière musicale s'étendant du milieu des années vingt au début des années soixante-dix illustre la modernisation de la musique arabe dont elle est certainement la représentante la plus importante du XXe siècle. Ayant débuté dans le registre savant moyen-oriental avec des compositions de Zakaria Ahmed, ou du Cheikh Abou El Ala Mohamed, son style a évolué au fur et à mesure des transformations, modernisations (voire acculturation) du discours musical égyptien entre les années 1940 et le début des années 1970. Son ensemble musical (takht) des années 30 s’étoffe et se transforme graduellement en orchestre oriental, multipliant les cordes frottées, et introduisant graduellement des percussions empruntées à la musique populaire (ṭabla, darbuka) et des instruments tirés de traditions exogènes (à partir des années 1960 : guitare, piano, accordéon, saxophone, orgue). La transformation du discours mélodique est d’abord discrète avec les créations du compositeur Riyāḍ al-Sunbāṭī, qui monopolise presque la chanteuse entre 1954 et le tournant des années 1960, puis, Baligh Hamdi, Mohammed Al-Mougui, ou Mohammed Abdel Wahab, artisans majeurs de ce processus. Cette modernisation opérée autour de la personnalité d'Oum Kalthoum a donné naissance à un genre musical arabe nouveau qui a par la suite été largement imité : la chanson longue (ou fleuve) en plusieurs parties, dont la structure s'inspire en partie de la Waslah classique arabe (suite de chants savants) mais également des opéras ou poèmes symphoniques occidentaux. Dans de nombreux concerts, ces œuvres offraient de larges plages d'improvisations bouleversantes qui ont largement participé à fonder le mythe Oum Kalthoum. Certains musicologues considèrent ces œuvres comme une nouvelle étape dans l'histoire de la musique savante arabe; d'autres les opposant à l'héritage khédival, les considèrent plutôt comme appartenant à un genre hybride, intermédiaire entre le registre savant et la variété populaire les qualifiant ainsi de "genre classicisant".

Concernant ses textes, alors que la poésie traditionnelle regorgeait de « gazelles » et de « regards de flèches », Um Kalthum a inventé, en collaboration avec ses auteurs attitrés (Ahmad Rami, Ahmad Shafiq Kamel et Bayram al-Tunssi principalement), une nouvelle rhétorique révolutionnant l’expression de l’amour dans la littérature arabophone populaire : les longues plaintes classiques ont peu à peu cédé la place à ce qu’on a appelé des « monologues » – œuvres à l’intérieur desquelles l’instance amoureuse explore les nuances de la perception de ses propres sentiments, exprime ses doutes et ses états d’âmes contradictoires. Il n’y a plus du tout un homme et une femme, mais un « être » et « son amour », invoqué par l’éternel vocatif habibi, dont la voyelle intérieure prête le flanc aux multiples modulations permettant d’exprimer les nuances des sentiments éprouvés. Sans compter le fameux ya (équivalent du Ô français) qui le précède habituellement, et qui permet à la chanteuse d’explorer les nuances de son ethos.

L’être aimé est désigné par des substantifs qui peuvent être considérés comme neutres du point de vue du sexe : ruhak, hawak, bo3dak, ’orbak, ’albak, redak (ton esprit, ta passion, ton éloignement, ta proximité, ton coeur, ta satisfaction). Plus de références physiques bornant l’identification, mais de pures abstractions sentimentales, de purs blocs de désir qui peuvent être investis et accaparés par toutes et tous. Des situations, des épreuves, des réflexions appropriées à tout ce qui compose un monde, offertes à tous ceux et toutes celles qui veulent s’en saisir.

L’être social Um Kalthum était une femme subversive, assumant parfaitement son rôle dominant dans la scène musicale arabe : véritable patronne de l’orchestre et chef de l’entreprise artistique et culturelle qu’elle menait, véritable leader de cette équipe d’hommes qui ont travaillé pour elle, elle assumait aussi le fait de dire des sentiments amoureux et d’exprimer des opinions politiques devant des millions d’auditeurs fascinés, hurlant, dénonçant et criant ses révoltes, chuchotant ou susurrant ses doutes et ses secrets le plus intimes. Le caractère subversif d’Oum Kalthum réside aussi dans le fait qu’elle a représenté poétiquement, avec sa voix mais aussi son corps sur scène, les aspirations d’hommes et de femmes dans le cadre d’un imaginaire transgenre.

Principalement et largement consacrée au thème de l'amour, son œuvre a également abordé à la marge d'autres thématiques comme la religion ou la politique. Le genre patriotique en effet, à l'époque des décolonisations principalement et du nationalisme arabe, s'est essentiellement illustré dans des chants dénonçant l'oppression coloniale et glorifiant les peuples arabes.

Multipliant les concerts internationaux, elle effectue sa première prestation dans un pays occidental en France à l'Olympia pour deux prestations devenues mythiques les 13 et 15 novembre 1967. Elle exige de Bruno Coquatrix d'être l'artiste la mieux payée à jouer à l'Olympia, mais fera don de son cachet au gouvernement égyptien. Revendiquant ses propres origines paysannes, la chanteuse a toujours vécu sans ostentation, souhaitant rester proche de la majorité de ses compatriotes.

Mort et funérailles

À partir de 1967, Oum Kalthoum souffre de néphrite aiguë. En janvier 1973, elle donne son dernier concert au cinéma Qasr al Nil et les examens qu'elle subit à Londres révèlent qu'elle est inopérable. Aux États-Unis, où son mari la conduit, elle bénéficie un temps des avancées pharmaceutiques, mais en 1975, rentrée au pays, une crise très importante la contraint à l'hospitalisation. La population de son petit village natal du Delta psalmodie toute la journée le Coran. Oum Kalthoum meurt le 3 février 1975 à l'aube.

Ses funérailles se déroulent à la mosquée Omar Makram du Caire.

Usually with

Filmography of Oum Kalthoum (2 films)

Actress

An Egyptian Story (1982)

, 1h55Directed by Youssef Chahine

Genres Drama, Fantasy

Themes Films about sexuality, LGBT-related films, LGBT-related films, LGBT-related film

Actors Nour El-Sherif, Mohamed Mounir محمد منير, Youssra, Soheir El Bably, Youssef Chahine, Mahmoud el-Meliguy

Rating72%

During his open heart surgery, an Egyptian filmmaker named Yehia has flashbacks and remembers his life. "Yehia" is the same character from the 1979 film Alexandria... Why?

Wedad (1936)

, 1h40Directed by Ahmed Badrakhan

Origin Egypte

Genres Drama, Musical, Romance

Actors Oum Kalthoum

Roles Wedad

Rating59%

A rich trader has no choice but to sell his slave, who he’s madly in love with, when he loses everything. But destiny will help them meet again. Weddad, a romantic tale inspired by One Thousand and One Nights, was the biggest production of its time. This classical musical was diva Um Kalthoum’s debut, and the film’s success turned Misr Studios into the king of the Egyptian film business.

Connection

Connection